文房砚说|吴笠谷:《清异录》砚史文献综考(六)

发布日期:2020-07-07 14:57:41陶谷《清异录》纪砚条目共计八则,其中“三灾石”“宝相枝”两条最有砚史价值,尤其对于歙砚史的研究至关重要,所以本系列综考的重点即是对此两条史料的相关考证。算上首篇及对首篇之补释一篇,本综考已写完六篇,相关砚史的主题考述至此告一段落。

写此系列的缘起,一是因为《清异录》纪砚条目虽然明清以来引用者不少,但其史料价值并未得到充分发掘;二是鉴于有论者因《清异录》有个别杂入条目而对涉砚条目也持完全否定态度,某种程度上对砚史尤其歙砚史的研究产生一定的困扰。关于前者,本综考已有相关深入地考释,此书对砚文化史之最大贡献,即上篇的主题——与黄庭坚《砚山行》互证考实歙砚在唐代已是贡砚。关于后者,《清异录》内容的真伪及其砚史文献价值问题,本综考首篇《〈清异录〉是研究唐五代砚史的重要文献》及补释《研史最忌捕风捉影式诛心之说——所谓〈清异录〉系“伪典小说”辨》已有详尽的辨析。而后者,涉及一个砚史研究的史料甄别、择用问题,本文就此问题,谈一下个人观点,也算作本综考结语。

一、古文献证明赝品砚至少宋代已有之

晚清著名诗人龚自珍说“灭人之国,必先去其史”(《定庵续集·古史钩沉二》),美国20世纪著名社会学家爱德华·席尔斯说“历史是塑造现实的,现实活在历史的掌心中”(《论传统》)。出于政治目的、私人恩怨等原因,历史上各个时期都有大量伪造的官史、私史,造成古文献中信史、伪史并存,因此对于史料真伪的辨别能力,便成了历史学家基本的学术素养。相比而言,砚文化史则要简单很多,辨别真伪的问题主要在于古砚实物的鉴别方面。

概而言之,砚史文献的主要价值,在于记录了砚文化的发展史,此外也为古砚的鉴别提供比对的依据和启示。就古砚鉴别而言,又主要在于为古砚实物提供真品的历史依据或赝品的作伪反证。

古文献中记载最早的赝品砚,见诸北宋末年叶梦得所撰《避暑录话》,其记宋真宗时曾任同州观察使的李士衡藏有一方端砚,时人以为宝物。该砚砚背有“天宝八年端州刺史李元铭”款。名士刘敞见而斥之为伪品,盖唐玄宗“天宝”年号称载不称年,天宝八年应称天宝八载,而且当时一州之首长不称刺史而称太守,所以铭文必伪。北宋名臣韩琦在其《答章望之秘校惠诗求古瓦砚》诗中有云“巧工近岁知众宝,杂以假伪规钱缗。头方面凸概难别,千百未有三二真”,感慨时人以伪造曹魏铜雀台瓦砚以牟利。由此可见,至少北宋中期已有古砚作伪(刘敞辨砚故事发生在北宋,所以赝铭未必一定是唐人所为)。

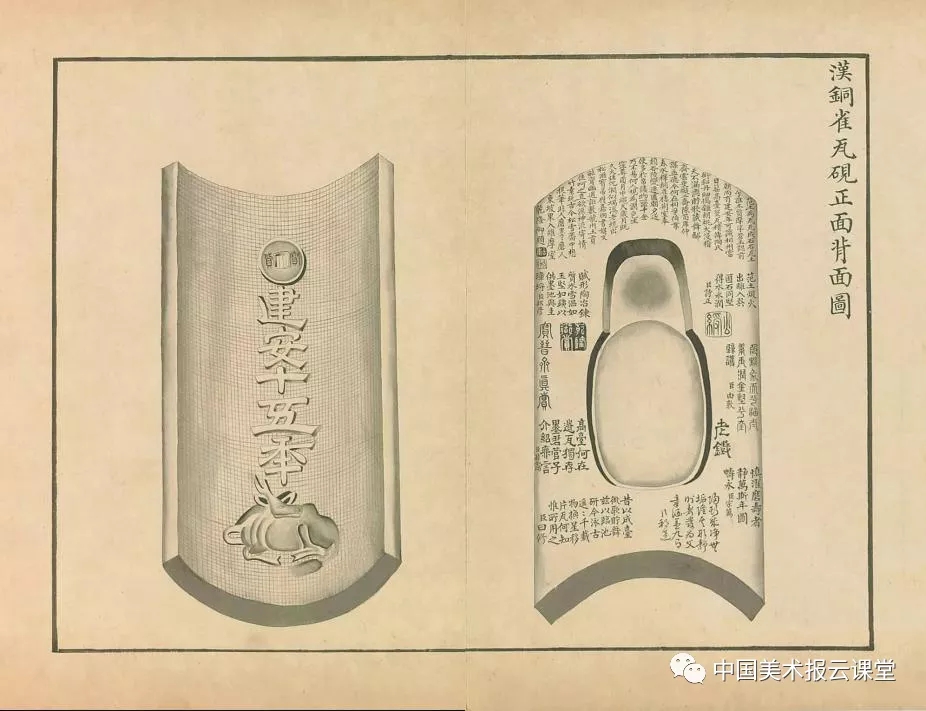

明清时期赝品砚尤盛,《西清砚谱》即可窥一斑。该谱所收乾隆内府藏砚,从砚式、工艺、铭文等各方面辨析,所谓汉唐砚基本可以断定均为赝品。

汉铜雀瓦砚,原藏清乾隆内府,收入《西清砚谱》,今藏台北“故宫博物院”,应为赝品。

关于古砚鉴定问题,笔者撰有专文《赝伎九种》《识真八法》收入拙著《名砚辨》——之所以作赝之伎比识真方法还多一种,用意在于作伪手法层出不穷,鉴别之法总是被动于后。

古砚之作伪辨伪,是种伴生关系,将随着收藏史而无限延伸,因此也是砚学、砚史的重要组成部份。

二、以史证砚——岳飞砚、文天祥砚一赝品一仿品

古文献对于古砚鉴定问题的重要性,不是本文重点,在此只举笔者在拙著《赝砚考》中重点考证为赝品、仿品的三方当代古砚名品作例说:

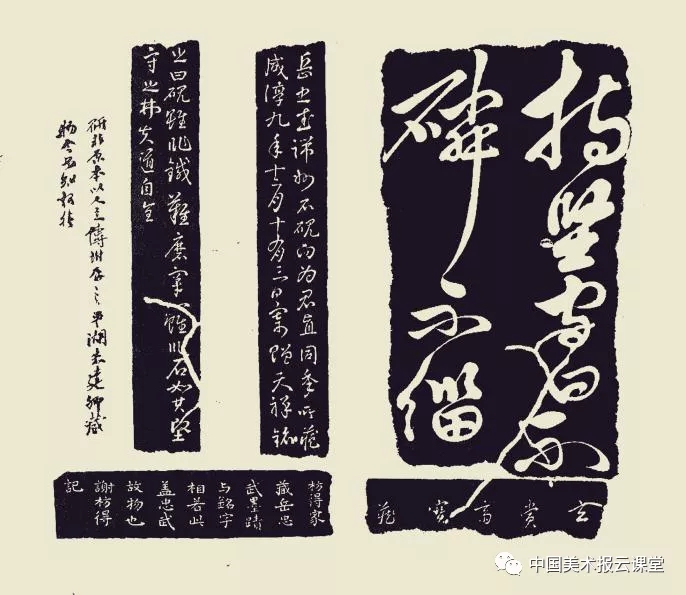

1. “文革”中失踪的“岳飞砚”。清代道光年间梁绍壬《两般秋雨庵随笔·岳忠武砚》记时人陈海楼藏一“岳飞砚”。砚上有岳飞、文天祥、谢枋得的铭文,又有清代名臣宋荦藏印及清初大名士朱彛尊“康熙壬子二月四日,朱彝尊观于西陂主人斋中”的观款。因有岳、文、谢三位南宋名将烈士铭文,此砚自晚清以来被誉为“名砚第一”。但查宋荦、朱彝尊二人年谱、行迹,康熙十一年(壬子)二月,朱彝尊在扬州,宋荦在老家商丘为母守孝,一南一北,两人并无交集。而且宋氏自号西陂老人乃在其晚年,康熙十一年宋氏才38岁,尚未取号西陂。所以朱、宋之款、印必伪。常理,岳、文、谢铭文若真,则没必要画蛇添足再做朱、宋假铭,所以此“岳飞砚”应是一方托名赝品。

“岳飞现”近代以来出现数个版本。清末状元吴鲁任安徽学政时于皖南亦得一品,后由吴氏后人秘藏于福建晋江。“文革”时砚失踪。吴氏砚为随形,此种砚式多为明清砚形制,赝铭疑晚清人好事者所为。

1919年出版的邹安所编《广仓砚录》所刊“岳飞砚”拓片,今人论吴鲁所藏“岳飞砚”多用此图,讹。

吴鲁所藏“岳飞砚”砚背拓片,此拓为吴鲁曾孙吴紫栋2006年提供给原福建泉州日报记者曹燮。曹先生2010年提供给笔者。

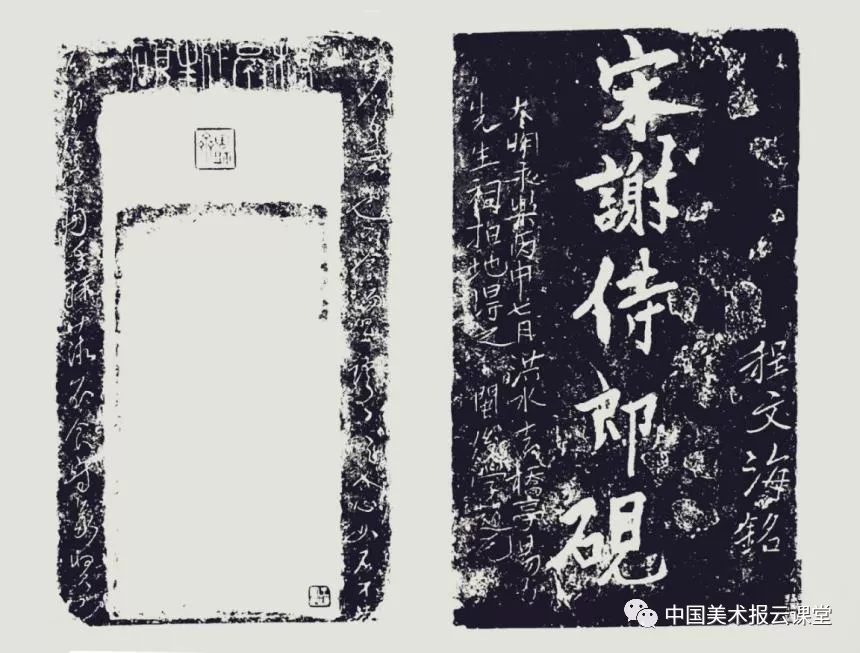

2. 现藏台北故宫的“文天祥玉带生砚”。与“岳飞砚”一样,为清代以来的古名人砚名品。该砚原为宋荦所藏,后入乾隆内府,收入《西清砚谱》。腰圆形,中有白色夹层,故名“玉带生”。砚周一圈刻有文天祥篆体铭文。历史上确有一方文天祥玉带生砚真品,系文天祥在抗元转战途中赠与其幕僚、诗人谢翱。考得此砚最早出处,系元代大书法家、诗人杨维桢所藏,砚为杨氏获得于谢翱晚年隐居之地浙东浦江。杨氏在所撰《玉带生传》中明确记载是一方长方形砚,而且砚铭刻于砚背。可见今在台北“故宫博物院”、原藏乾隆内府者并非文氏原砚,只是仿品而已。

文天祥玉带生砚,原藏清乾隆内府,收入《西清砚谱》,今藏台北“故宫博物院”,应为仿品。

3. 今藏天津博物馆的“谢枋得桥亭卜卦砚”。砚为清中期天津诗人周焯偶获于天津城面海潮庵,后经查礼、徐世章等递藏。该砚长方形,背有元初名臣程矩夫所题“宋谢侍郎砚”,以及明代赵元铭文。赵铭记其得砚缘由:永乐十四年,福建建阳发洪水,城南朝天桥被冲垮。水退后,赵氏于桥上叠山祠(叠山为谢枋得之号)废墟获得此砚。史载谢枋得抗元兵败后亡命于闽北山中,曾于建阳朝天桥卖卜为生,明代该桥曾被洪水所毁,也见载史籍。但查明清几种建阳史志,明代首建纪念谢枋得的叠山祠,是在砚铭所记永乐十四年七十多年之后的正德年间,所以该砚铭文应是伪托。

谢枋得桥亭卜卦砚,徐世昌原藏,今藏天津博物馆,应为赝品。

上举三例,只是古砚赝品、仿品之一斑,但也可见古文献对于鉴定古砚真伪的重要性。

在收藏界“见诸著录”的古器物、古文物倍受推崇,原因就在于实物与文献可互相印证者,不存在真伪问题,所以其价值也远高于未见古人著录、缺少古文献佐证的同类器物。

当然,通过对砚史文献的“按图索骥”可使一些见诸著录之古砚身价倍增,反之,也让更多的赝品砚原形毕露。比如一些公私所藏清代藏砚名家黄任、林佶等人名款砚,其铭文就因经不起与林佶之子林在峨辑录黄、林等人的铭文集——《砚史》比对,而现原形。

三、玄幻离奇、真假杂糅的涉砚史料

在砚史文献方面,整书内容全属刻意作伪的“伪砚书”似乎还没发现,真假杂糅者则有之。比如某些史籍中零散的涉砚史料,很可能砚本身实有,因某些特殊原因导致出现谬讹,比如《清异录·文用门》所收“金稜玉海”条目即属此类。但该条目虽属杂入文字,由于该书成书于五代宋初,其属于五代砚事的史料性质不会改变。

由于古人迷信思想较重,一些砚事被过度演绎,违反事理、物理,从而导致失真,给后人对史料的取用带来一定程度的困扰。例如本综考此前文章已有考述的两则砚事:南宋曾慥所辑《类说·后主青石砚》,该砚摔破后,石中跳出一条小鱼,落地而死;北宋末何薳《春渚纪闻·记研·跃鱼见木石中》所记时人水曹赵子立所买一砚,破开之后,石中有水一泓,跳出一条鲫鱼,落地而死。

有些砚事则应该属于半真半假。如《春渚纪闻·记研·龙尾溪月砚》记三衢徐氏所宝一龙尾歙砚,砚池有圆晕如月,且会随着晚上月亮之圆缺而发生明暗变化。虽然何薳说此砚是其数次亲眼所见,但砚上圆晕再奇特,也不可能真有如此随月变化之神奇。以理度之,砚应真有,极可能是一方具有金银晕之类石品的逸品歙砚,可根据光线不同而产生一定的折光变幻。

又,清《广东通志·广州府》记明代崇祯年间,南汉王刘岩墓被雷暴震破,殉葬品被土人盗窃一空。其中有一砚,池中有一玉鱼,能游动(此砚很可能是一方池内刻有游鱼之砚,今日出土的五代、两宋砚偶有之)。南宋王明清《挥尘余话》所记两砚,一为北宋真宗时宰相丁谓曾经收藏过之大端砚。砚上有一小孔,用一棋子盖住,揭开,孔内有水,长流不歇。另一为端州知州陈公密所得一端砚。砚面石品熨斗焦(应即火捺)形状像一条黑龙,两颗鸲鹆眼正好处于龙眼位置,每遇阴天,砚上则云雾缭绕,后归宋徽宗宣和内府。明代刘玉撰《已疟编》记魏国公(徐达封号,传至十一代)家有一对鸳鸯砚,两砚并在一起,则砚水自流——此数例大概和何薳所见龙尾歙砚一样,砚或许真实存在,只是因为材质粹美、石品奇特,于是被神化了。

四、托言祥瑞、夸大其辞的涉砚史料

为了形容石材之美妙,系天赐宝石,或出于其他一些特定的目的,古人对于砚石之取用也有神化的例子。《春渚纪闻·丁晋公石子砚》记丁谓喜欢搜罗珍玩,命端州知州为其寻找佳砚。知州前后所献数百方,丁相皆不满意。端州一砚工,某日见有飞鹭翘驻水潭中间,觉得很奇怪,于是下水探察,鹭立之处有一大圆石,报告知州,知州招集渔民将石取出。有人认出是天降之“石子”,可助开文运之祥瑞。剖开得一紫石大如鹅卵,制成两砚,其一送给丁谓,方遂丁相之愿。

丁谓(公元966年—1037年)在真宗朝虽曾一度权势很大,但终以罢相被贬海南收场,在史籍被归类于“奸臣”。史载抄没丁家时,搜得各地贿赂物品不可胜纪。“石子”砚故事是何薳从好友黄叔几处听得。以丁谓贪腐的秉性,向端州知州索砚之事应该不虚。不过,“神鹭指石”故事或许是种巧合,但更可能是端州知州编出天赐神石“以助文运”之类以敷衍、阿谀丁宰相。

明人陆深所撰《春风堂随笔》,记南宋谢塈任徽州知府时,曾采歙石制砚入贡。起初,砚坑上有五色云气如锦被,于是石工在云气覆盖处采得一方佳石,石上有白纹两道宛如二龙。采石后,五色云气遂散而不复见。晚明李日华所撰《六研斋笔记·卷四》记谢暨知徽州时,曾向宋理宗进贡新安(徽州古称)四宝:澄心堂纸、汪伯立笔、李廷珪墨、羊斗岭旧坑砚。

谢塈,出身台州谢氏,系宋理宗皇后谢道清侄子,在徽州任上,采砚入贡是其职责,所以采石之事必是史实。古代皇权社会,皇帝受命于天,称“真龙天子”,也许谢见到有银晕之类白色纹理形似二龙的歙砚,于是以之进贡内庭,后人崇拜皇权,便演绎出祥云罩石之类神化之。当然,也可能如前例丁谓“石子”端砚一样,系谢知府出于奉承宋理宗而编出的“献瑞”故事。

五、涉砚史料也有“颂圣文化”

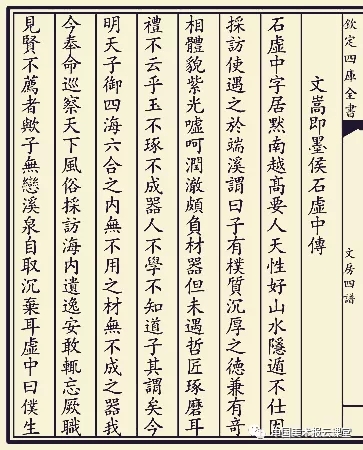

唐人文嵩所撰《四侯传·即墨侯石虚中传》,苏东坡所撰《万石君罗文传》,分别将端砚、歙砚化名石虚中、罗文两人,以砚拟人,为砚作传,将端、歙二砚的特性借石、罗二人的仕途遭际,洋洋洒洒衍成趣文。此种寓言式文字,属于游戏之作,文学作品自然不可作为严肃史料取用,但有论者据此推断出歙砚始自汉代,显然难以得到共识。

(唐)文嵩所撰《四侯传·即墨侯石虚中传》

还有出于为圣贤、名臣增光添彩,而在史实的基础上编排演绎出的砚事,比如著名的“包公掷砚”故事。该故事大意:北宋名臣包公官端州知州三年,任满北归。端州父老感其德政,奉赠上品端砚一方,包公不受。端人遂以布帛包砚,藏匿于官船舱中。舟至羚羊峡口,砚被包公发现,为示清白,包公遂将端砚掷于西江河中以明心迹。投砚之处现一沙洲,后人名为“掷砚洲”(在今肇庆广利镇)。考此故事明代始出现,不见于宋人文献,《宋史·包拯传》唯云:

(拯)徙知端州,迁殿中丞。端土产砚,前守缘贡,率取数十倍以遗权贵。拯命制者才足贡数。岁满不持一砚归。

端砚作为贡品,每年入贡有一定的数量定额(据宋《元丰九域志》记当时“端州岁贡砚十”),官端者,难免借贡加征,作为贿赂权贵、馈赠朋好之用。包公任上,除此流弊,只取定额,使端人免遭搜砚掠石之苦,任满时,未取一砚北归。所以,包公“不持一砚”是史实,“掷砚示廉”则演绎的可能性更大。

实际上,如果真有掷砚之事,反显包公不近情理,因为端人所赠者必系端砚极品,包公为了示廉,完全可以托人送还,不必掷水毁砚。

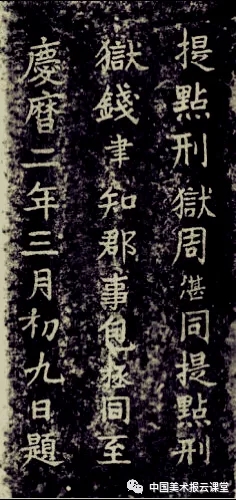

广东肇庆七星岩包拯题名摩崖石刻(旧拓)

出于赞誉清官目的而演绎出的“包公掷砚”故事,其本质仍属于“颂圣文化”之一种。上文所述岳飞砚、文天祥玉带生砚、谢枋得桥亭卜卦砚,以及传世古砚中一些托名于谦、杨继盛、袁崇焕、史可法等史上忠臣烈士之赝铭砚,从某种意义上讲,也属于“颂圣文化”之一种。

六、版本不一之涉砚史料以原始文献为准

古文献中,有些史料关系到一些事物的起源,常有多种版本,说法不一,这就需要多从几个角度辨其源流,找出正脉,原则上以最早之出处为准。

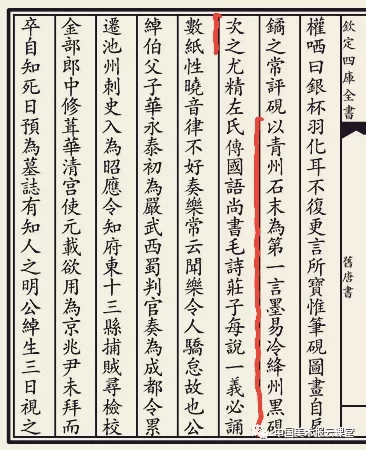

这个问题,误解最多的是所谓“四大名砚”(端、歙、洮及澄泥、红丝,前三无争议,后两者各有说法)。常见今人论及“四大名砚”,指最早的提法出自唐代柳公权,实际上《旧唐书·柳公权传》原文为“(柳)常评砚,以青州石末为第一,言墨易冷,绛州黑砚次之。”并没提到端、歙、洮、红丝(“绛州黑砚”或有可能指绛州澄泥砚)。

《旧唐书·柳公权传》所载柳公权评砚原文

此外,砚名的例子:如本综考第四篇《歙砚最初得名考辨》所述,由于《清异录》成书于五代宋初,系最早明确记载歙砚的古文献,所以其称“歙砚”,应是宋代以前龙尾歙砚的定称、习称。

砚种的例子:米芾任书学博士时,曾应诏入宫书一大屏。写完后米芾乘机捧砚跪请赐砚,徽宗大笑赐之。记载此事较早的版本有两种:一为钱愐《钱氏私志》,记为玛瑙砚;一为何薳《春渚纪闻》,记为端砚。何薳、钱愐都生活在两宋之交,但何薳年长于钱愐,生平行迹以北宋为主,钱愐则以南宋为主。而且米芾所写为一大屏风,用墨量大,玛瑙砚一般偏小,适合把玩,用墨量较少,所以米芾所获赐砚应采信《春渚纪闻》所记——是一方端砚。

七、古文献对于考实古名人砚具有重要意义

清代考据学兴盛以来,史学研究有所谓“孤证不立”之说,意思是真正的信史,必须要有旁证,单一史料来源不足为证。引进西方考古学之后,更主张需要地下考古新材料与古文献记载相互印证,此即王国维所提出的“二重证据法”,可算是近现代史学研究的基本法则。

出土砚纠正古文献讹误的例子,如本综考相关文章已有述及的上世纪六十年代广东韶关张九龄墓出土“拯”字款陶砚,即纠正《旧唐书》所记张九龄子名张極之误。

古文献为出土砚之考实提供确证的例子:1993年,江苏仪征出土一方端砚,入藏仪征博物馆,见刊《扬州馆藏文物精华》,题作“北宋铭文端砚”,未言铭者何人。该砚砚背有行书铭:“圣宋庚寅岁,高阳子春书府记。”“圣宋庚寅”,为宋仁宗皇祐二年(1050)。笔者考得宋仁宗时期真州(今江苏仪征)有两位大臣皆字子春,一为柳植,一为许元,两人相差只一岁,更是同朝之臣,皆官至侍郎。如此相类,砚究是两者中何人遗物?古人常在名字前冠以姓氏的发源地——郡望,“高阳”为许姓郡望。又查得宋仁宗皇佑二年,许元正在天章阁侍制任上。天章阁为宋仁宗用于收藏其父真宗御制文集、御书之藏书楼,故铭文云记于“书府”。由此可知,此砚应为许元天章阁值勤时所用之物(笔者考证文章收入2010年文物出版社出版之《赝砚考》。近年仪征博物馆官网等介绍此砚也已标为许元遗砚)。

北宋许元铭端砚,江苏仪征博物馆藏,图刊《扬州馆藏文物精华》。

许元端砚这种同时代、时地区而且又同名的例子属于特例,但传世、出土之名人砚、铭文砚,通过与相关古文献的考索印证,从而考实砚主人之所属、铭文之真伪,是古砚鉴定的主要方法,也因而使一些古砚得到确证,成为珍贵文物。

八、端砚、歙砚的起源亦属史料文献之“孤证”

王国维的“二重证据法”作为学术原则,当然是理性、科学的史观。但事实上,对此应该客观看待,不应一概而论,因为孤证不一定意味着一定不存在或不真实。关于人类历史的考证,有太多“孤证可立”的例子存在,考古文物与历史文献相互抵牾的例子更是不胜枚举,很多历史都由个案考古实物所改写。比如文房四宝中笔、纸因出土文物而推翻古文献的例子——古文献中的所谓“蒙恬造笔”“蔡伦造纸”,都已被出土文物所证明,笔、纸的历史比蒙、蔡要更早。

相对于出土文物改写史料文献,更多的是史料文献有待于考古实物的印证。

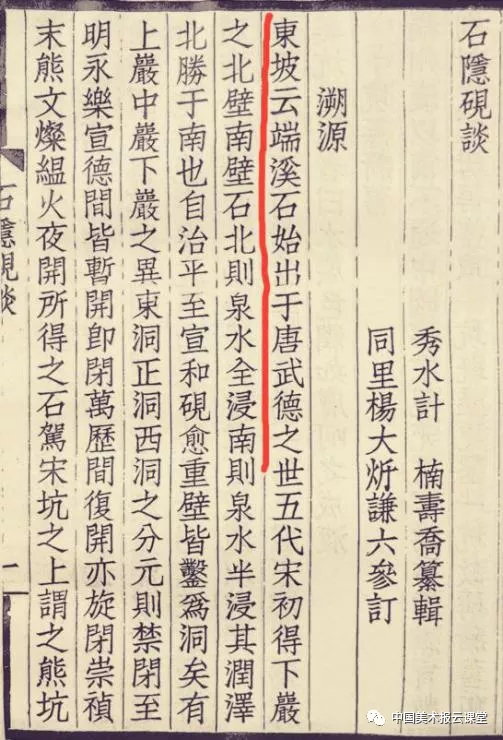

砚史的例子:端砚始于唐初武德年间之“端出武德”今日已成习说,但这种说法并不见于明代以前文献。最早的出处应是清中期黄钦阿的《端溪砚史汇参·唐前端溪未出》:“观《东坡集》所云,则端溪始于武德之世。”和计楠《石隐砚谈·溯源》:“东坡云:端溪石,始于唐武德之世。”今传东坡文字并无黄、计所引内容,黄、计的根据应是从东坡言其自藏许敬宗端砚“真四百年物也”(《书许敬宗砚二首》)所推断出的结论,盖东坡(公元1037年—1101年)得砚时,距初唐秦王府十八学士之一许敬宗所处的唐高祖武德年间(公元618年—626年)大约相差四百年。而今天虽有一些唐代端砚出土,但尚无可以确证为初唐端砚的实物标准器,可与“端出武德”互相应证。

计楠《石隐砚谈·溯源》:“东坡云:端溪石,始于唐武德之世。”

记载歙砚“歙出开元”现存最早的文献是《歙州砚谱》,但该书写于北宋中期治平三年(公元1066年),与盛唐开元年间(公元713年—741年)相距已有三个多世纪,也并非当时人记当时事,而且据该书作者唐积的说法,书中的史料来源是当地砚工的口口相传(“传多如此”),并非引用自官方历史档案。

所以,如果一定执着于“双重证据法”,则歙砚之历史只能算到中唐之开成五年(有1976年合肥唐开成五年墓出土唐砚为证)。而更大的问题在于,至今官方考古出土的唐代歙砚标准器罕少,有准确断代的应该只有该砚,王国维所处的晚清民国此砚尚未出土,如果当年王国维先生按“双重证据法”写歙砚史,则歙砚之起源从何算起?

九、以“孤证不立”为原则求“孤证可立”

历史长河,大浪淘沙,秦始皇焚书坑儒、历代文字狱、战乱等人祸,水火、地震等天灾,大量的史籍、文物被毁坏,而有些被埋于地下者尚有待于出土,导致存世的文物万不存一,所以史料中的一家之言、一面之词很难皆有佐证,但也很可能即是史实,因为古人能见到后世已湮没的史实、文献,所以研究者应该既不盲目轻信孤证,也不轻易否定孤证,应以“孤证不立”的原则力求做到“孤证可立”,这才是负责任的治学态度——有鉴于此,对于“端出武德”“歙出开元”,这类尚有待出土文物确证的砚史文献,并不一定适用王国维的“双重证据法”,在没有初唐端砚标准器、盛唐歙砚标准器出土之前,应该相信苏东坡对许敬宗端砚的认定是可信的,唐积所记北宋时流传于婺源砚山的歙石、歙砚发现史是可信的,依然袭用前人“端出武德”“歙出开元”之成说。反之,如果过于执著于必须有出土文物印证,才能将古文献的史料作为信史,对于传世的史料仅以“孤证不立”的简单理由就弃之不用,必然会使一些有关砚史问题的研究走入胶柱鼓瑟的死胡同,同样是一种“科学迷信”。

梁启超在《清代学术概论》中总结乾嘉学风:“孤证不为定说。其无反证者姑存之,得有续证则渐信之,遇有力之反证则弃之。”主张如果凭借仅有的证据不能确证某个事实,但也没有确凿的反证可以推翻“孤证”为虚,那么对于“孤证”不妨暂其说;待新的证据被发现后,可逐渐采信;如果出现更强力的反证,则可以弃而不用。对于古砚的鉴定、砚史资料的采用,个人认为,相对于梁氏之说,完全可以更加放宽条件,因为如前所述:砚史不同与政治史,很少有造假的成份,可信度原本就比较高。

十、对涉砚史料之采用适取“疑罪从无”

鉴藏古砚是一个去伪存真的过程,“疑罪从无”是笔者历年来在古砚尤其名人砚鉴藏上秉承的信条。

“疑罪从无”原本是个法律术语,由无罪推定原则所派生出之标准,指现有证据既不能证明被告人有罪,也不能完全排除被告人有犯罪嫌疑,应定被告人无罪。此条律之弊端是容易使个別案犯漏网,优点是避免无辜者受冤屈。个人认为,对古名人砚真伪的判定,宜取“疑罪从无”原则,在去伪求真的原则性前提下,避免由于过于偏激而唐突古人,埋没前贤文物。鉴藏古砚如此,在砚学古文献的取用上也应如此。

回到本系列综考的主题,虽然尚有侍于古文献与地下出土文物“二重证据法”验证,但作为砚史研究,出于“疑罪从无”原则,北宋唐积《歙州砚谱》所记三百多年前之歙砚起源“歙出开元”,北宋黄庭坚《砚山行》记载一百多年前歙砚唐末“天佑献朝贡”,清人徐毅《歙砚辑考》发现被理没近七百年的孤本《砚山行》,清代黄钦阿《端溪砚史汇参》和计楠《石隐砚谈》所化用“东坡云”之端砚起源“端出武德”,皆是关涉早期砚史之珍贵史料,在可改写上述记载的新证据发现之前,皆属信史。同样,五代宋初陶谷《清异录》所记载盛唐末期萧颖士歙砚“三灾石”、五代初后梁太祖朱温赐三位宰相歙石龙鳞月砚逸事,亦如是。

(本系列综考至此全部完结。作者系中国民协砚文化委员会主任、硕士研究生导师)

本文内容来源于网络,如有侵权,我们会立即删除

歙砚精品网 www.sheyan.org.cn

欢迎致电咨询 010-63313888